Apandemia causada pelo coronavírus surpreendeu o mundo em 2020. Não poupou nações ricas nem pobres. As diferenças consistiram nas formas de enfrentamento da doença, um muitas vezes controverso coquetel de recomendações médicas, pressões populares e decisões políticas. No entanto, de um país como o Brasil, dotado de parque tecnológico avançado, cientistas reconhecidos internacionalmente e programa de imunizações referência mundial imaginava-se reação eficaz – era, por exemplo, esperança de fornecimento de vacinas financeiramente acessíveis para seus pares sul-americanos. Um ano e muitas mortes de brasileiros depois, a pergunta se impõe: o que deu errado?

Os números não deixam dúvidas: 12,9 milhões de infectados e 328 mil óbitos (em 3/4/2021). O vírus encontrou em terras tupiniquins terreno fértil para se reproduzir, evoluir – e matar. Médicos e especialistas são praticamente unânimes em assegurar que muitos óbitos poderiam ter sido evitados se a condução da crise de saúde tivesse sido outra. A atitude do Governo Federal – negar a necessidade de promover o distanciamento social, desprezar o uso de máscara e insistir em medicamentos sem eficácia comprovada no tratamento da doença – tem custado caro à sociedade brasileira. “Faltou planejamento da parte do governo, não porque esqueceu, mas porque simplesmente era contra a vacina”, afirma José Cássio de Moraes, professor titular da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. “O uso da ivermectina, por exemplo, foi resultado de pressão política. Há um consenso de que o Governo Federal foi negligente com a nação. Não existiu coordenação e gerenciamento dos leitos. Houve omissão do governo no enfrentamento da pandemia”.

Para o médico sanitarista e ex-presidente da Anvisa, Gonzalo Vecina Neto, as dificuldades começaram em 2014 com a diminuição dos recursos direcionados para a saúde. Depois, veio a emenda constitucional n°. 95, que congelou os investimentos no setor. “Na época até diziam que as verbas para a saúde poderiam continuar aumentando desde que os gastos com outras áreas não crescessem. Todavia isso comprovou-se uma falácia. O fato é que o País parou de investir. Não temos mais, por exemplo, campanhas de vacinação, o que faz com que percamos cobertura em todos os imunizantes que usualmente utilizamos”, lamenta.

MUDANÇAS NO MINISTÉRIO DA SAÚDE – CONSEQUÊNCIAS

Outro problema foi o desmonte do Ministério da Saúde, que atingiu diretamente o Programa Nacional de Imunizações (PNI), considerado referência mundial por sua qualidade e abrangência. Criado em 1973, oferece gratuitamente 45 imunobiológicos diferentes destinados a todas as faixas etárias da população. “Perdeu-se capacidade técnica com aposentadorias e demissões de bons colaboradores, substituídos por gente absolutamente incompetente. Neste momento, temos uma Secretaria de Vigilância e Saúde que não compreende o processo de vacinação”, avalia Vecina. Além disso, o presidente da República revogou o decreto que criou a Comissão Assessora do PNI. “Jair Bolsonaro acabou com todas as comissões com o intuito de limitar a capacidade de participação da sociedade. Entretanto, situações complexas como essa pandemia exigem a participação de todos. O resultado foi o desastre que estamos vivenciando. Chegaram ao cúmulo de confundir a sigla do Amazonas com a do Amapá, trocando os lotes das vacinas. Considerando que se dizem especialistas em logística, isso foi fantástico!”

Estrutura e experiência do PNI poderiam ter sido muito valiosas. Afinal, o programa dispõe de cerca de 40 mil salas de vacinação espalhadas por todos os municípios brasileiros, capacidade superior à dos EUA. Estima-se que em condições normais esta malha possa vacinar 2 milhões de pessoas por dia. Em emergências, esse número pode ser duplicado apenas com o reforço de mão de obra e insumos básicos. “Conseguimos imunizar 80 milhões de pessoas contra a gripe em apenas três meses; então não há problemas na capacidade de imunização. A verdade é que nós simplesmente não temos vacinas”, esclarece o professor titular da Faculdade de Medicina da USP e diretor de Imunologia do Incor (Instituto do Coração), Jorge Kalil. “O Brasil precisa absolutamente adquirir vacinas. O erro foi não não tê-las comprado na fase final de testes, quando ainda estavam disponíveis e a preços razoáveis. Agora ficou mais complicado”. Akira Homma, assessor especial científico sênior da Bio-Manguinhos/Fiocruz e vice-presidente da ABIFINA (Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades) concorda com esse cenário de dificuldade de obtenção de vacinas contra a Covid-19. “Temos que considerar que existe um enorme déficit de oferta de imunizantes no mercado internacional. Os países ricos utilizaram seu poder econômico e vêm monopolizando as reservas de vacinas de diferentes tecnologias, ainda em desenvolvimento, para garantir a aplicação em sua população assim que sejam licenciadas”, ressalta. “O Canadá, por exemplo, comprou quatro imunizantes diferentes em quantidades suficientes para aplicar em sua população por cinco vezes. Mas os laboratórios não estão conseguindo entregar, tanto que, para garantir doses para sua população, o governo italiano recentemente proibiu a exportação de vacinas produzidas naquele país”.

Assim que o Sars-CoV-2 surgiu como ameaça – e um imunizador parecia distante – uma medida deveria ter sido tomada de imediato: o distanciamento social. Dura, com prejuízos econômicos e emocionais, mas eficaz para reduzir ao máximo o contágio. A aplicação desta medida variou, assim como as demais, em cada país. Os que a levaram a sério colheram bons resultados. No Brasil, faltou adesão e rapidez de decisão das lideranças. “Nunca fizemos um distanciamento social bem-feito, a taxa de adesão dificilmente passou de 50%”, queixa-se Moraes. “O fato de governantes não usarem máscara reforçou a natural resistência da população. Não existe discurso uniforme no País, nem campanha de comunicação nacional sobre o distanciamento. Parece que estamos no século XIX”, compara. Jorge Kalil subscreve: “Sem vacinação, as únicas coisas que nos restam são higienização e distanciamento social. Era previsto que o Brasil tivesse uma segunda onda, desde o feriado de Finados, quando já houve aglomerações; depois vieram Natal, Ano Novo e Carnaval”. O ex-presidente da Anvisa Gonzalo Vecina considera essencial a adoção dessas medidas não-farmacológicas, mesmo que levem à paralisação de algumas atividades econômicas. “Isso pode provocar desemprego e quebra de empreendimentos, mas salva vidas. O Estado tem que apoiar com auxílios financeiros as pequenas empresas, maiores geradoras de postos de trabalho no Brasil. Em 2020 esse socorro aconteceu, mas não este ano, justamente quando a epidemia está mais terrível”, preocupa-se.

Homma, da Fiocruz, faz um contraponto. Admite que o Brasil está entre os países em desenvolvimento que lideram em número absoluto de casos e mortes por Covid-19, mas lembra que é o sexto país mais populoso do mundo e, até março deste ano, apresenta taxa de mortalidade por milhão de habitantes inferior às de vários países desenvolvidos, como Reino Unido, Estados Unidos, Itália, Portugal e França, e às de nações latino-americanas como México e Peru. “Medidas como distanciamento social deveriam vir acompanhadas de outras como testagem da população e rastreamento dos casos positivos, até para controle de eventuais mutações”.

A RÁPIDA RESPOSTA DA CIÊNCIA

Se o vírus pegou todos desprevenidos, em alguns casos, a reação foi ágil. Cientistas e indústrias farmacêuticas mundiais desenvolveram diversos imunizantes contra a Covid-19 em tempo recorde – menos de um ano. “Realmente a comunidade internacional respondeu de uma forma muito célere. Normalmente o desenvolvimento de uma vacina leva de dez a quinze anos, essas ficaram aptas para aplicação em um tempo muito menor porque as empresas já tinham uma plataforma que foi aproveitada”, explica Jorge Kalil. “Boa parte destas tecnologias já estavam sendo estudadas para outras soluções”, corrobora Vecina. “A do vetor viral, por exemplo, na vacina para o ebola; a tecnologia do RNA mensageiro já tem 30 anos, embora nunca tenha sido de fato utilizada”.

O assessor científico da Fiocruz acentua que houve um grande esforço de interação, troca de informações e mesmo parcerias científicas e tecnológicas entre institutos de pesquisa públicos e privados e laboratórios produtores. “Nunca uma vacina foi desenvolvida de forma tão rápida, assim como em tempo algum houve tamanho investimento de países mais desenvolvidos, fundos privados, e entidades filantrópicas para desenvolvimento de um imunizante”, salienta Homma.

E no Brasil? “Faltou política pública”, dispara Gonzalo Vecina. Segundo ele, o País não tem diretriz na área de imunobiológicos. “Temos que reconhecer que, quando ministro, o José Temporão realizou um bom trabalho com as PDPs (Parcerias de Desenvolvimento Produtivo). Contudo, não bastam. Fabricávamos boas vacinas e paramos, passando a importar porque é mais barato. Só que quem não fabrica perde a prática”. Ele diz que o Instituto Butantan só está conseguindo ir à frente com a pesquisa do imunizante contra a dengue porque usou recursos que obteve com a venda da vacina contra a gripe. “Um belo projeto, complexo, para quatro sorotipos. Só a fase 3 custou R$ 360 milhões, fora a fase 1, fase 2 e toda a fase pré-clínica de desenvolvimento da vacina. Tudo isso resulta não de uma política pública, mas de uma política do Butantan”, enfatiza ele.

Para Kalil, a comunidade científica brasileira está trabalhando bem. “Mas não dá para comparar com a velocidade das grandes empresas farmacêuticas multinacionais. Nos Estados Unidos, por exemplo, foram investidos US$ 2 bilhões em cada empresa; consequentemente, os resultados acontecem mais rápido”. Homma reforça: dos 263 projetos de vacinas em desenvolvimento no mundo, 15 são brasileiros. “Entretanto, para acelerar as atividades de desenvolvimento tecnológico e apoiar a produção de imunizantes no País de forma sustentável é importante manter programas estratégicos, com recursos financeiros suficientes a longo prazo”.

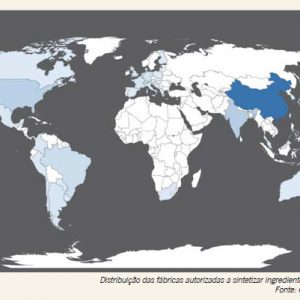

MAIS INVESTIMENTOS EM PESQUISA E INOVAÇÃO

A ausência de políticas de longo prazo, aliada à carência de recursos, é fatal para a área de ciência e tecnologia. A partir de 2014, o orçamento da área foi significativamente reduzido. “Este ano é praticamente zero”, reclama Vecina. “Praticamente não temos investimento. Não sabemos como serão pagas as bolsas de doutorado. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) estão enfrentando um grave subfinanciamento”. Para Jorge Kalil, é impossível comparar a quantidade de recursos investidos em ciência nos países desenvolvidos e no Brasil. “Aqui é considerado custo, não investimento. Em uma hora como essa, percebe-se a importância. Infelizmente o Brasil não tem uma política que se sustente ao longo dos anos. A questão do FNDCT (Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) é fundamental, o Congresso aprovou, o presidente vetou, vamos ver se o Congresso consegue derrubar o veto”. Akira Homma também considera que a dotação orçamentária para Ciência & Tecnologia (C&T) sempre está muito aquém das necessidades – e vem caindo nos últimos anos. Em sua opinião, existe falta de entendimento e compreensão sobre a importância da C&T e inovação tecnológica em geral por parte de autoridades governamentais, congressistas e sociedade em geral. “O Brasil é altamente dependente de importação de equipamentos médicos, matérias-primas para produção de vacinas e IFAs (Insumos Farmacêuticos Ativos) para elaboração de inúmeros medicamentos essenciais para a população brasileira, tornando o sistema público muito vulnerável. Com a queda da dotação orçamentária, a tendência é diminuir a capacidade científica e tecnológica. E o Brasil nunca esteve bem em inovação tecnológica, como mostra o número de patentes, muito abaixo de inúmeros países do mundo, mesmo aqueles em desenvolvimento”.

O FUTURO DO CENÁRIO NACIONAL

O panorama da saúde pública nacional fica ainda mais complicado por conta da velocidade com a qual o coronavírus se replica. Além de contagiar grande número de indivíduos, essa capacidade propicia o aparecimento de mutações que, eventualmente, podem prejudicar a eficácia dos imunizantes já criados. “Quanto mais o vírus circula, mais sofre mutações. É uma relação diretamente proporcional, não há nenhuma surpresa nisso. Três mutações foram preponderantes nas últimas semanas, a inglesa, a sul-africana e a manauense, a P1, sendo que essa última, das três, é a que preocupa em maior grau”, esclarece Gonzalo Vecina. “Por enquanto as vacinas têm feito frente a essas mutações, mas isso pode mudar. Do Brasil poderá vir uma mutação que tenha resistência aos imunizantes atuais. Os fabricantes alegam que têm alternativas, que estão preparados. Porém, nós não sabemos o que vai acontecer”, observa.

“Pode ser que jamais tenhamos uma vacina universal”, avisa José Cássio de Moraes. De acordo com ele, as mutações do vírus causador da Covid-19 são muito frequentes, como o da influenza. “Assim como este, que nos leva a tomar vacina anualmente, o coronavírus pode nos obrigar ao mesmo procedimento”. Kalil também expressa dúvidas: “No futuro talvez seja necessário ter imunizantes que cubram as diferentes variantes. Não sabemos ainda se essas vacinas serão administradas anualmente ou não”, pondera. O assessor da Fiocruz Akira Homma ressalta que algumas vacinas já se mostraram eficazes contra as novas variantes. “Existem publicações que indicam que o produto da Pfizer/BioNTech protege contra as variantes da África do Sul e que a da AztraZeneca/Oxford, contra a variante brasileira P1”. No entanto, ele adianta que há a possibilidade de ocorrerem mutações genéticas mais importantes e letais que tornem as vacinas existentes ineficazes. “É importante assegurar a vigilância permanente, com isolamento e sequenciamento genético dos vírus circulantes. Algumas tecnologias terão maiores dificuldades de desenvolvimento, mas todos os imunizantes deverão atender as especificações antigênicas definidas”. Moraes acredita que nunca iremos erradicar o coronavírus, pois não circula apenas entre nós. “Varíola e sarampo só afetam humanos, por isso temos maior controle, já o coronavírus pode ser encontrado em animais, o que faz com que seja praticamente impossível eliminá-lo totalmente. Vamos ter que aprender a conviver com ele”, afirma. “Apesar de ainda não existirem estudos que indiquem que será necessário distanciamento social após a aplicação das vacinas, pode ser que a prudência nos leve a manter a medida e o uso de máscaras ainda por algum tempo”.

Até que ponto governo e sociedade estão preparados para o futuro? Vecina não tem dúvidas: a resposta é um sonoro não. “Não temos um sistema de vigilância de novos agentes infecciosos, nem estamos fazendo o sequenciamento de maneira contínua como seria esperado. Temos que investir em profissionais para atuar no campo da vigilância epidemiológica, especialmente a genômica. Chegou a hora de começarmos a nos preocupar com isso”. Para Homma, a solução é criar urgentemente um Plano Estratégico Nacional de CT&I de vacinas, sustentável a longo prazo, até 2050, conduzido com mecanismos de financiamento e incentivos, para enfrentamento desta nova realidade imposta pela pandemia. “Esta estratégia certamente promoverá uma revolução no desenvolvimento de imunizantes e outros produtos biológicos em nosso País”.